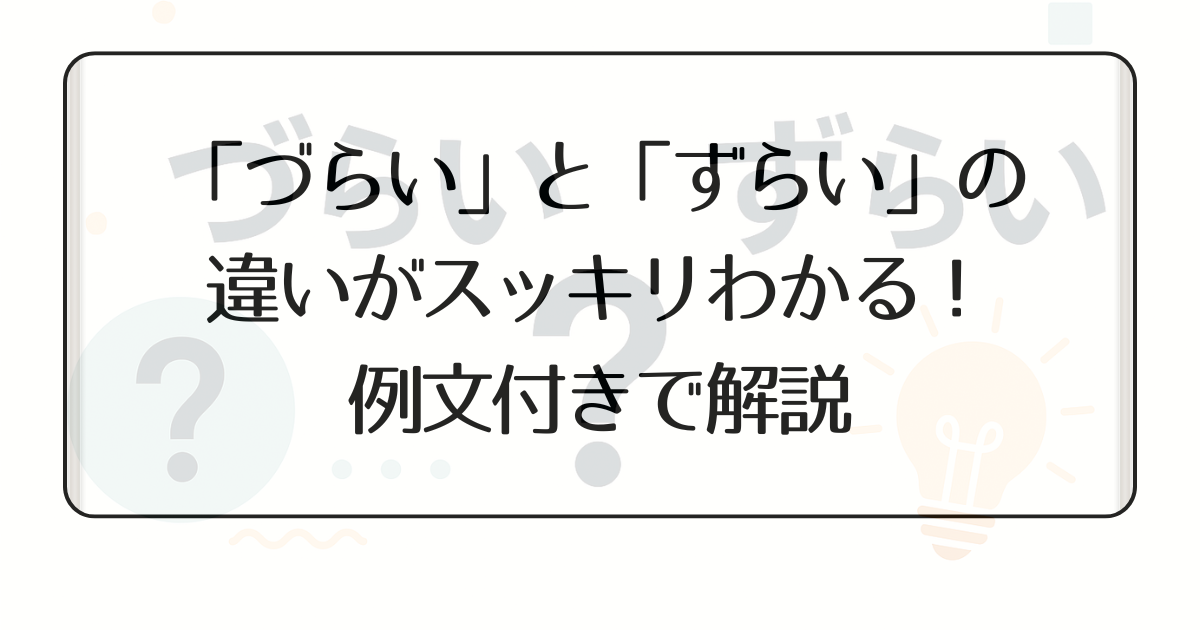

普段の会話やメールの中で、「使いづらい」と「使いずらい」どっちを書けばいいの?と迷ったことはありませんか?

どちらも見かける機会が多く、どっちが正しいのか判断がつきにくいですよね。

実はこの2つ、意味は同じでも“正しい書き方”が決まっています。この記事では、「づ」と「ず」の使い分けのルールをやさしく整理しながら、日常での正しい使い方、似た言葉との違いも紹介します。

ビジネスメールでも安心して使える表現を身につけたい方にぴったりの内容です。読み終えた頃には、「あ、もう迷わない!」と思えるはずですよ。

「どっちが正しいの?」と迷う理由

日常会話ではあまり気にしないけれど、いざ書くとなると迷うのが「使いづらい」と「使いずらい」。どちらも耳で聞くと同じように感じられるため、深く考えずに使っている方も多いでしょう。

SNSでも両方見かけるので、「どっちでもいいのかな?」と思う人も少なくありません。しかし、実はどちらが正しいかには明確な答えがあるのです。

また、混同されやすい理由のひとつには、日本語の発音上「づ」と「ず」の区別がほとんどないという点があります。そのため、発音で覚えている人は書くときに迷ってしまうのです。さらに、スマホの予測変換や音声入力では「ず」が優先されることもあり、誤用が広まりやすい環境も影響しています。

この記事では、そうした混乱の背景や、正しい使い分けをわかりやすく整理します。日常会話やビジネスメールで自信をもって使えるように、まずはこの「曖昧になりがちな理由」から一緒に確認していきましょう。

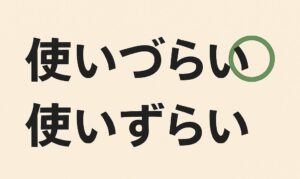

「使いづらい」と「使いずらい」どちらが正しい?

正しい日本語を使いたいあなたへ。「づ」と「ず」の選び方の正解をわかりやすく解説します。

「使いづらい」とは?意味と正しい用法

「~づらい」は「~するのが難しい・やりにくい」という意味を表し、人が行動する際に感じる抵抗や不便さを柔らかく伝えるときに使われます。

たとえば「このペンは使いづらい」と言えば、「ペンの持ち心地が悪くて文字が書きにくい」「手に合わない」といったニュアンスを自然に伝えることができます。単に機能的な問題だけでなく、心理的な違和感を含める場合にも使える便利な表現です。

また、「~にくい」よりも感覚的で、話し言葉でも書き言葉でも使いやすいのが特徴。公的文書やビジネスメールでも安心して使える正しい日本語です。

さらに「言いづらい」「頼みづらい」など、相手への配慮を込めた柔らかい言い回しにも活用できるので、日常でも幅広く使われています。

「使いずらい」とは?意味と誤用の背景

「使いずらい」は誤用とされていますが、音の響きが似ているため、会話やSNSなどでは多く使われています。

特にスマホの予測変換で「ず」が先に出てしまうこともあり、無意識のうちに誤って入力されるケースも少なくありません。

また、話し言葉では違和感が少ないため、正しい形を意識しないまま広まった背景があります。

とはいえ、公的な文書やレポート、就職活動の履歴書などでは誤りとされるため、きちんとした場面では「使いづらい」を選ぶのが望ましいでしょう。

「使いづらい」と「使いずらい」の違いをわかりやすく比較

| 項目 | 使いづらい | 使いずらい |

|---|---|---|

| 意味 | 正しい表記 | 誤用(話し言葉では自然) |

| 用例 | このスマホは操作が使いづらい | このスマホは操作が使いずらい(×) |

| 印象 | 丁寧・正確 | カジュアル・誤記に見える |

現代仮名遣いのルールとその影響

一般的な国語ルール「現代仮名遣い」では、「つかいづらい」のように、もとの語が「つかう」なら「づ」を使うとされています。

つまり、「づ」はもとの語の中で濁音化した場合に用いられるというルールがあり、これは日本語の音韻変化を反映したものです。

「気づく」「続く」「頑張りづらい」なども同じルールに従い、「気ずく」や「頑張りずらい」と書くのは誤りとされています。

また、この規則は昭和21年に制定された「現代仮名遣い」から続くもので、言葉の発音と書き表し方のバランスを保つ目的で定められました。

文書を書く際にはこのルールを意識することで、より正確で読みやすい日本語を使えるようになります。

「~づらい」と「~にくい」の違い

似ているようで使い方が違うこの2つ。意味や使う場面の違いを丁寧に整理します。

「~づらい」は感覚的・心理的な困難

「言いづらい」「頼みづらい」など、心の抵抗や気まずさを表す時に使います。

たとえば、人にお願いをする場面で「頼みづらい」と言えば、単に難しいというよりも、相手に負担をかけたくない、あるいは断られるのが怖いといった“心のハードル”を表します。

「言いにくい」よりも、感情的な距離感や思いやりのニュアンスを含むため、やさしい言い回しとして女性の会話でもよく使われます。

また、「づらい」は場の空気や関係性を保ちたいときに役立ち、ビジネスメールでは柔らかい印象を与える表現として重宝されます。

たとえば「直接は言いづらいのですが…」という前置きは、相手を立てつつ本題を切り出すクッション言葉にもなります。文面に温度を添えることができる便利な日本語表現なのです。

「~にくい」は物理的・行動的な困難

「読みにくい」「書きにくい」など、実際の動作がしにくい時に使います。

たとえば「暗くて文字が読みにくい」「ペン先が滑らず書きにくい」といったように、動作や環境によって起こる“物理的な難しさ”を指します。

「見づらい」と「見にくい」はどちらも正しいですが、前者は“感覚的”、後者は“物理的”という違いがあります。

前者は感情や印象に寄り添うのに対し、後者は客観的な状況を説明する際に向いています。この違いを理解して使い分けると、言葉のニュアンスが一段と豊かになります。

「動きづらい」と「動きずらい」の違い

正しくは「動きづらい」。動作を表す動詞と組み合わせる場合でも、「づ」を使うのがルールです。

たとえば「体が重くて動きづらい」「服がきつくて動きづらい」など、身体的な制限や環境の影響で自由に動けない状態を表します。「動きずらい」は誤りなので注意しましょう。

日常的には気づかず誤って使う人も多いですが、文章や報告書では正しい表記を選ぶことで、印象もぐっと丁寧になります。

「づらい」と「ずらい」どちらが多く使われている?

実際にはどちらがよく使われているの?気になる検索数やSNSの傾向から見てみましょう。

検索・SNS上での使用頻度を比較

実際にGoogle検索で比較すると、「使いづらい」は約400万件、「使いずらい」は約200万件と、まだまだ混在しています。

SNSやコメント欄などの気軽な文章では「ずらい」のほうが口語的で親しみやすい印象を持たれやすく、特に若い世代では違和感を覚えずに使う人も増えています。

一方で、公的な文書や記事、ビジネスの場面では「使いづらい」を使うのが適切とされ、より丁寧で正確な印象を与えます。ニュースサイトや教育機関の文書でも「づらい」が使われていることからも、正しい日本語として定着しているといえます。

また、検索結果を見ると「使いづらい」を使うメディアほど信頼性が高く、言葉の正確さが求められる分野ではやはり「づ」が選ばれています。こうした傾向からも、今後は「づらい」が標準的な表記としてさらに広まっていくと考えられます。

誤用が広まる理由

発音が似ていることや、スマホの変換候補の影響が大きいです。特に音声入力やフリック入力では「ず」が優先されることが多く、結果として誤用が拡散されることがあります。

また、SNSの短文文化では細かい表記よりもテンポや印象が重視されるため、「ずらい」表記が自然に感じられる人も多いでしょう。

とはいえ、文章を書くときや公式なやり取りでは「づらい」を意識して使うことが、相手に丁寧で信頼できる印象を与えます。

言葉は時代とともに変化しますが、正しい表記を選ぶことはその変化を理解したうえでの“品のある選択”と言えるでしょう。

「使いづらい」「使いずらい」に関するQ&A

よくある疑問をスッキリ解決!読みながら理解が深まる実用的なQ&Aです。

Q1. ビジネスメールではどちらを使うべき?

→ 正しいのは「使いづらい」です。丁寧で読み手に誠実な印象を与えます。

Q2. 学校ではどう教えられている?

→ 文部科学省が定める「現代仮名遣い」に基づき、「づらい」が正式表記とされています。

Q3. 「気づきづらい」と「気づきにくい」はどう違う?

→ 「気づきづらい」は心理的に感じにくい、「気づきにくい」は物理的・環境的に分かりにくい、というニュアンスの違いがあります。

Q4. 会話では「使いずらい」を使っても大丈夫?

→ 日常会話では大きな問題にはなりませんが、書き言葉やSNS投稿では誤用として見られることもあります。状況に応じて「使いづらい」を選ぶのがおすすめです。

Q5. 「言いづらい」と「言いにくい」はどちらが自然?

→ どちらも正しいですが、「言いづらい」は心情的な抵抗を、「言いにくい」は物理的な言いにくさを表します。気持ちを伝えたいときは「づらい」、状況を説明したいときは「にくい」が合います。

Q6. 英語で「使いづらい」をどう表現する?

→ 英語では “hard to use” や “difficult to handle” などが一般的です。感情を含めたいときは “awkward to use” や “uncomfortable to say” といった表現も適しています。

Q7. 日本語学習者が混乱しやすいポイントは?

→ 「づ」と「ず」の発音がほぼ同じなため、外国人学習者は混同しやすいです。文字で区別する習慣を意識することが、正しい日本語を身につける第一歩になります。

仮名遣いを理解すると日本語がもっと美しくなる

言葉のしくみを知ることで、より美しく伝わる表現力が身につきます。

連濁と仮名遣いの関係

「手づくり」と「手ずくり」も同様で、正しくは「手づくり」。

これは「手」+「つくる」が結びつくときに起こる“連濁(れんだく)”という音の変化によって、「つ」が「づ」に変化する現象です。連濁は日本語の特徴的な音変化のひとつで、「山手→やまのて」「花火→はなび」などにも見られます。

つまり、「手づくり」は自然な日本語の音の流れに従った結果であり、単なる表記の違いではなく、発音上のルールが関係しています。こうした仕組みを理解しておくと、ほかの言葉の正しい表記も覚えやすくなります。

「人づて」「心づくし」なども同じパターンで、連濁によって「づ」が使われているのです。

他のよくある誤用表現

「取りづらい」「取りずらい」「気づかず」「気づかづ」など、似たような間違いも多いので注意が必要です。

特に「気づく」は「気つく」が変化した言葉なので、「づ」を使うのが正解です。ほかにも「水づくり」「日づけ」など、語の成り立ちを考えると自然に「づ」になるケースがたくさんあります。

逆に「まじめ」「はずかしい」などは語源的に「ず」を使うため、「づ」と書くのは誤りです。このように、言葉の由来をたどると正しい仮名遣いがわかるようになります。

日本語の奥深さを学ぶヒント

こうした表記の違いを知ると、日本語の面白さや奥深さを改めて感じられます。

たとえば、同じ音でも意味が変わることで文章の印象も変化します。「手づくり」と書けば温かみを、「手ずくり」と書けば誤りという印象を与えるなど、細部にまで配慮が必要です。

正しい使い方を意識することは、相手に伝わりやすい文章をつくる第一歩であり、言葉の選び方ひとつで伝わるニュアンスが大きく変わります。

こうした知識を日常で意識することで、日本語に対する理解が深まり、表現力も自然と豊かになっていきます。

まとめ|正しい日本語を身につけよう

「使いづらい」と「使いずらい」はどちらも耳で聞くと同じに感じますが、正しいのは「使いづらい」です。「づらい」は「~しにくい」「~が困難」という意味で使い、公的な文書やビジネスシーンではこの形を選ぶのが安心です。

たとえばメールや報告書、企画書などでも「使いづらい」と書くことで、相手に丁寧で誠実な印象を与えることができます。逆に「使いずらい」と表記すると、読み手によっては「誤りかな?」と感じることもあり、信頼感を損ねる場合もあるため注意が必要です。

また、日本語は小さな違いが印象を大きく左右します。同じ意味を伝える言葉でも、選び方ひとつで文章全体のトーンが変わります。

だからこそ、こうした正しい表記を日常から意識して使うことで、自然と美しい日本語が身につきます。正しい表現を心がけることで、言葉遣いに自信がつき、読み手により丁寧な印象を与えられるでしょう。

メールやSNS、ちょっとした会話の中でも、ふとした瞬間に「づらい」と「ずらい」を意識して使い分けてみると、日本語への感度がさらに磨かれます。日常のちょっとした場面から意識してみてくださいね。