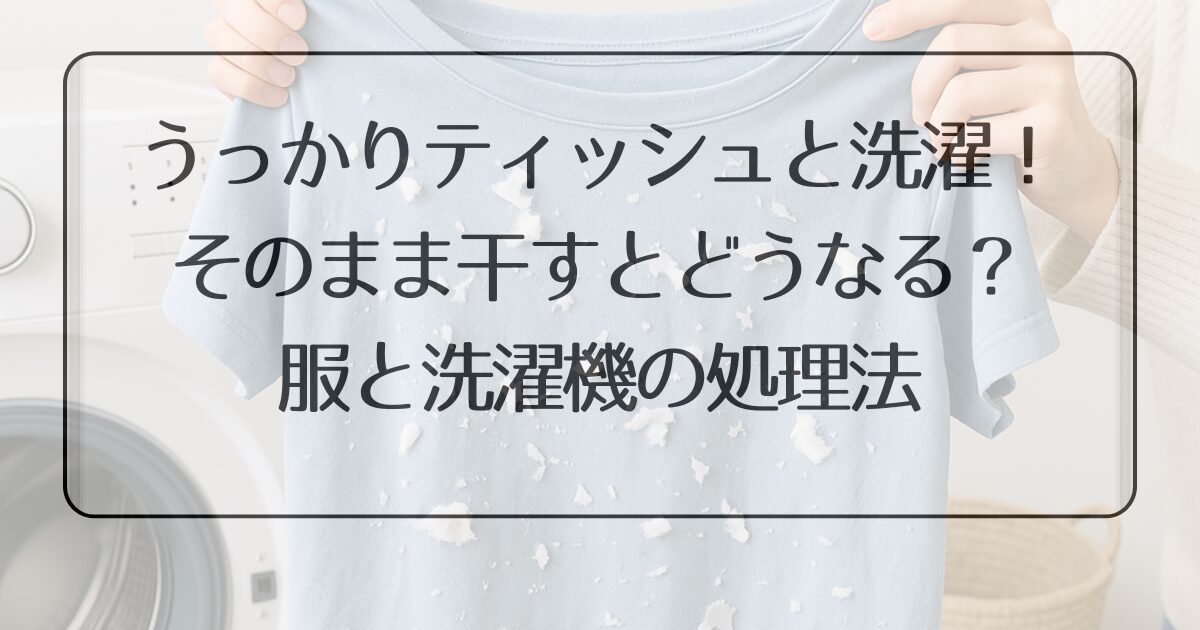

毎日の洗濯で、ついポケットの中を確認し忘れてティッシュを一緒に洗ってしまった…そんな経験はありませんか?洗濯物にびっしりと白い紙くずが付いていたときのショックは、思わずため息が出てしまうほど。特に忙しい日や大切な服が台無しになったときは、気持ちも落ち込みがちになりますよね。

この記事では、ティッシュを一緒に洗ってしまったときに「そのまま干しても大丈夫なの?」という疑問をはじめ、服や洗濯機に残ったティッシュの対処法、そして次から同じことを繰り返さないための予防策まで、わかりやすくまとめました。

特に、初めてこのトラブルに遭遇した方でも安心して対応できるよう、やさしい口調で丁寧に解説していきます。

洗濯物にティッシュがついたまま干しても大丈夫?

そのまま干していいか悩む方へ。まずは、干す前に知っておきたいポイントをお伝えします。

干してしまうとどうなるのか

ティッシュがついたままの洗濯物をそのまま干してしまうと、乾いた後に繊維にしっかりと貼り付き、取り除くのがますます大変になります。

特に黒や濃い色の服は、白い紙くずが目立ちやすく、見た目の印象も気になってしまいますよね。白い紙くずが点々と残った状態では、せっかく洗ったのに見た目の清潔感も台無しに。外出着や制服、仕事着などであればなおさら気になります。

また、ティッシュ片は乾燥によってさらに繊維に絡みつき、洗濯物をはたいてもなかなか落ちにくくなってしまいます。その結果、余計に時間がかかったり、別の衣類にまで紙くずが移ってしまうこともあるのです。

洗い直した方が良いケースとは?

乾いた後に手で取ろうとしても、繊維に絡んでしまって完全には落ちきらないこともあります。特に、凹凸のある素材やニット系の衣類などは絡まりやすいため、表面に残っている紙くずを取るのに時間がかかることがあります。

ですので、できるだけ乾く前に対処するのが理想的です。濡れているうちに紙くずを軽く落とし、場合によってはもう一度すすぎ直すことで、後の手間を減らせることがあります。

乾いた後に気づいた場合の対処法は?

「干したあとに気づいた…!」そんなときでも大丈夫。簡単な方法をご紹介します。

乾いたティッシュ片を手で取るコツ

乾いた後でも、ティッシュ片を取り除く方法はいくつかあります。まずは洗濯物をパタパタと振って、大きな紙くずを軽く落としましょう。

その際、外で風にあてながら行うと、飛び散った紙くずが部屋に残るのを防げます。また、衣類を裏返してもう一度はたくことで、裏地に入り込んだティッシュもある程度取り除けます。

衣類の素材によっては、はたいた後に静電気でくっついてしまう場合もあるため、ゴム手袋や湿らせた手でなでるようにすると、残りが取りやすくなります。柔らかい洋服ブラシや掃除用の小型ブラシを使うのも有効です。

再洗濯する場合の注意点

粘着テープやコロコロ(粘着ローラー)で丁寧に取り除き、まだ残るようなら、柔軟剤を入れて再度軽めに洗い直すのもおすすめです。

再洗濯する場合は、洗濯機にティッシュのかけらが残らないよう、あらかじめ洗濯槽を軽く掃除しておくと安心です。柔軟剤を使うことで、繊維に絡まった紙くずがふんわりと浮いて取りやすくなる効果も期待できます。

念のため、再洗い後にも一度はたいたりコロコロをかけると、よりきれいに仕上がりますよ。

服についたティッシュを簡単に取る方法まとめ

濡れている状態なら、落とすチャンス。簡単な取り方をまとめました。

柔軟剤を使って落とす方法

柔軟剤には繊維をやわらかくする働きがあるので、ティッシュ片が繊維から離れやすくなります。再度すすぎ洗いをする際に、柔軟剤を入れて洗濯機を回してみましょう。

柔軟剤は衣類をふんわり仕上げるだけでなく、繊維表面の摩擦を抑える効果もあるため、ティッシュの繊維が絡まりにくくなるというメリットがあります。香り付きの柔軟剤を使えば、ティッシュのニオイ残りなどが気になる場合にも、気分良く洗い上げることができます。

すすぎは多めに設定すると、繊維に浮いたティッシュ片が流れやすくなります。洗い直しの際には他の衣類と分けて、単独で洗うとより効果的です。

乾燥機でティッシュ片を飛ばす

乾燥機を使うことで、ティッシュの紙くずが飛ばされやすくなります。短時間でも十分なので、乾燥機が使える素材なら試してみる価値ありです。

乾燥機の熱風で衣類が回転することで、静電気の発生によりティッシュ片が浮き上がり、フィルターに集まります。乾燥後は、フィルターの掃除も忘れず行いましょう。

素材によっては、乾燥の前に軽くブラッシングしてから入れると、より効率的に紙くずを落とすことができます。

コロコロや手袋など家庭の道具を使う

コロコロ(粘着ローラー)は衣類の表面にくっついた紙くずを取るのにぴったり。また、ゴム手袋を軽く濡らしてこすると、静電気でティッシュ片が取れやすくなります。

ゴム手袋を使う際は、円を描くように優しくこするのがポイント。特にニットやフリース素材など、凹凸のある生地にも効果的です。

また、使い古しのストッキングを手に巻いてこする方法もおすすめです。細かい繊維に入り込んだ紙くずをからめ取ってくれるので、繰り返し使いやすいアイテムです。

洗濯機の中は大丈夫?ティッシュ後のケア方法

洗濯物だけでなく、洗濯機の中にもティッシュが残っているかもしれません。

洗濯槽の掃除と確認ポイント

洗濯槽の縁やゴムパッキンの隙間など、ティッシュ片がたまりやすい場所を中心にチェックします。特に洗濯槽の内側は、水流で流れにくい部分に紙くずが引っかかっていることがあるため、目視だけでなく指先でなぞってみるのも効果的です。

濡れたティッシュは貼り付きやすいので、乾いた布や手でそっと取り除きましょう。細かい部分には綿棒や古い歯ブラシを使うと、取りにくい部分の掃除がしやすくなります。ティッシュ片が乾いてパリパリになっている場合は、掃除機のノズルを使って吸い取る方法もおすすめです。

重曹+お酢で手軽にできるお手入れ方法

市販の洗濯槽クリーナーを使うのも良いですが、重曹とお酢を使った自然派の方法もおすすめです。ぬるま湯を張った洗濯槽に、重曹とお酢を加えて回すことで、汚れや紙くずをすっきり流せます。

重曹はにおいや汚れを吸着しやすく、お酢は除去力を高めるため、合わせて使うことでより効果的に汚れを分解できます。洗濯機を回した後は、フタを開けてしばらく乾燥させておくことで、カビや湿気対策にもつながります。

フィルターや排水口のチェックも忘れずに

見落としがちですが、フィルターや排水口にもティッシュ片が溜まりやすいので、念のためチェックしておくと安心です。洗濯機のタイプによっては、フィルターが複数箇所に設けられていることもあるため、取扱説明書で確認しておくと見落としを防げます。

排水口まわりには、髪の毛や糸くずと一緒にティッシュが詰まってしまうこともあるので、定期的に取り外して水で洗い流すようにすると清潔さを保てますよ。

洗濯機でのティッシュ被害を最小限にする工夫

もしもの時のために、被害を広げないコツを知っておきましょう。

洗濯モードや水流の選び方

お急ぎモードや節水モードは、紙くずが流れにくくなることがあります。特に節水モードは水量が少ない分、洗濯槽内での水の循環が不十分になりがちで、ティッシュのかけらが衣類にとどまりやすくなってしまいます。

また、水流が弱すぎると、紙くずがうまく分離されず、洗濯物のあちこちにこびりついてしまうことも。できるだけ標準モードや、たっぷりの水量を使う設定を選ぶことで、洗濯中にティッシュ片が衣類から自然に離れやすくなります。洗濯前に水量の設定を見直すだけでも、仕上がりに差が出ますよ。

少量洗いの方がティッシュが広がりにくい?

一度に大量に洗うよりも、少量ずつの方が被害が最小限になる場合もあります。洗濯物がぎゅうぎゅうに詰まっていると、水や洗剤が衣類全体に行き渡りにくくなり、ティッシュの紙くずが隙間に入り込んでしまいやすくなります。

洗濯物に適度な余裕を持たせることで、水の流れがスムーズになり、ティッシュの繊維が衣類に絡まずに流れていきやすくなります。また、少量であれば洗い直す手間も少なく済みますし、失敗したときのリカバリーも簡単です。

うっかりティッシュを防ぐ予防策いろいろ

ちょっとした習慣で、ティッシュ混入を防げます。

水に溶けるティッシュを活用する選択肢

最近では、水に溶けやすいティッシュもあります。万が一の時に備えて、普段から使用しておくのも一案です。

水に溶けるタイプのティッシュは、トイレに流せるタイプや赤ちゃん用のやさしい素材のものなど、さまざまな種類があります。通常のティッシュに比べて繊維が残りにくく、洗濯時に混入しても衣類や洗濯槽にくっつきにくい特徴があります。

外出先でポケットにしまうことが多い方や、お子さんがティッシュをよく使うご家庭には特におすすめです。家族でティッシュの種類を見直すだけでも、うっかりミスのダメージを軽減する効果が期待できますよ。

ポケットチェックを習慣にする

洗濯カゴの近くに「ポケット確認!」のメモを貼っておくのも効果的。目に入りやすい場所に貼ることで、つい忘れがちなチェックを自然と意識できるようになります。また、洗濯前にポケットの中をひっくり返す習慣をつけておくと、ティッシュ以外の紙類やレシート、小銭などの異物も一緒に防げて一石二鳥です。

特に子どもの服や制服などは、ポケットにいろいろなものが入っていることが多いので、毎回の確認が大切です。習慣化するまでは、カゴのフチや洗濯機に「ポケットOK?」と書かれたクリップや小物を使って声がけのきっかけを作るのもおすすめです。

洗濯ネットでリスクを減らす

細かいティッシュが服の中に入り込むのを防ぐため、洗濯ネットを活用しましょう。特にセーターやフリース素材、下着などの繊細な生地はネットに入れておくことで紙くずが付きにくくなります。

目の細かいネットを使うのがコツです。また、衣類の種類ごとにネットを分けると、摩擦が減って紙くずの広がりも抑えられます。ネットを閉じる前に空気を抜くように畳んでおくと、よりコンパクトに洗えて、汚れやティッシュの付着も軽減されますよ。

家族と情報共有してミスを減らす

「洗濯物を出す前にポケットを確認する」習慣を家族みんなで持つようにすると、自然と忘れにくくなります。

特にお子さんがいるご家庭では、ポケットに小さなおもちゃや紙切れを入れたままにしていることも多く、家族で確認を呼びかけ合うことが重要です。朝の準備のついでや洗濯カゴに入れる前に声をかけるなど、日常の流れの中に組み込むと自然に習慣化しやすくなります。

また、洗濯担当が一人の場合でも、家族がポケットを空にするルールを共有することで、お互いの負担が減って効率的になります。カレンダーにチェックリストを貼ったり、洗濯カゴに「ポケットチェック済み」のメッセージカードを添えるのもおすすめです。

うっかりティッシュ事件を繰り返さないために

一度経験したら、次に活かしたいですよね。

洗濯前のチェックリストを作る

「色分け」「ネット使用」「ポケット確認」など、簡単なメモを洗濯機の近くに貼っておくと便利です。とくに家族全員が使う共用スペースにメモを貼っておけば、誰が洗濯しても忘れにくくなります。

たとえば、洗濯機にマグネットで貼れるホワイトボードや、クリップで挟めるメモなどを使うと、チェック項目を気軽に書き換えられるので実用的です。チェックリストにイラストや色分けを加えることで、お子さんにも分かりやすくなり、家族みんなが参加しやすくなりますよ。

忙しい日ほど“ながら確認”が効く

洗濯機に入れる前、スマホを見ながらでもポケットを触って確認するなど、“ながら”で無理なく続けられる方法を工夫しましょう。

例えば、音楽を聴きながら、テレビを見ながら、というように日常の動作の一部として組み込むと、負担にならず自然と習慣になります。洗濯物を手に取ったときに「ポケットもチェック」と口に出すだけでも、意識が変わってきます。

また、ポケットの確認をルーティン化することで、時短にもつながり、結果として家事全体がスムーズになりますよ。

落ち込まず、次回に活かす気持ちも大切

うっかりミスは誰にでもあること。大切なのは、次に同じ失敗を繰り返さない工夫をすることです。

紙くずまみれの衣類を目にすると落ち込みそうになりますが、「次は気をつけよう」と前向きに受け止めることが大切です。その経験があるからこそ、他の家事でもミスを防ぐ意識が高まり、家の中のルールが少しずつ整っていくこともあります。

完璧を目指すより、「ちょっとした気づき」で家事が楽になると考えると、気持ちが軽くなりますよ。

よくある質問(Q&A)

Q1:白いティッシュ片が細かくて取れません。どうしたらいい?

A1:まずは手で振って大きな紙くずを落とし、次に粘着テープやコロコロで丁寧に取り除きましょう。ゴム手袋でこするのも効果的です。

Q2:洗濯槽にもティッシュが残っていました。どうすれば?

A2:重曹とお酢を使った槽洗浄がおすすめです。フィルターや排水口にも紙くずが残っていないか確認してくださいね。

Q3:洗濯ネットに入れていたのにティッシュが…

A3:ネットの目が粗いと紙くずが通ってしまうことも。目の細かいネットに変えると改善するかもしれません。

Q4:ポケットチェックがなかなか習慣になりません。

A4:「ポケット確認しましたか?」というメモを洗濯カゴに貼ったり、家族で声を掛け合うと忘れにくくなりますよ。

まとめ:ティッシュ混入も落ち着いて対処すればOK!

ティッシュを洗濯機で一緒に洗ってしまっても、慌てなくて大丈夫。ポイントは、乾く前に気づけばよりスムーズに対応できるということです。

乾いたあとでも、身近な道具やちょっとした工夫でしっかりと取り除けます。また、洗濯機本体へのケアも忘れず行っておくと、次回以降も気持ちよく洗濯ができますね。

予防策も取り入れながら、次の洗濯ではうっかりミスを防ぎましょう。この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。ぜひ参考にしてみてくださいね。