お祭りの際に渡す「お花代」。地域ごとに風習や金額の相場が異なり、正しい封筒の選び方や書き方、お金の入れ方など、初めての方には分かりづらいことが多いですよね。

この記事では、お祭りのお花代に関する基本的な知識から、封筒の選び方や書き方、マナーまで詳しく解説します。

お祭りの花代とは?

お祭りで支払われる「お花代」は、祭りの運営や神社の維持費として使われる重要な寄付金です。その意味や相場について詳しく見ていきましょう。

花代の意味と役割

お花代とは、お祭りを支援するために寄付するお金のことです。地域の伝統や文化を守るために、多くの人がこの習慣を大切にしています。

特に、神社の維持や祭りの準備費用として重要な役割を果たします。また、祭りに参加する町内会や団体の活動費の一部として使われることもあり、地域のコミュニティ形成にも貢献しています。

地域ごとに違った形で習慣化されており、受け取る側の意向によって使い道が変わる場合もあります。

地域ごとの花代の相場

お花代の金額は地域によって異なりますが、一般的には3,000円から10,000円程度が相場です。特に歴史がある大きな祭りでは、それ以上の金額を寄付することも珍しくありません。

例えば、一部の地域では世帯ごとに決められた金額を徴収する方式を取っている場合があり、地域の一員としての貢献を示す意味合いも持っています。

また、企業がスポンサーとして寄付することもあり、その場合の金額はさらに高額になることがあります。

お花代の金額について

金額は無理のない範囲で決めることが大切です。目安として、地域の慣習や過去の例を参考にすると良いでしょう。

また、親しい方に相談したり、町内会や祭りの関係者に聞いて確認するのもおすすめです。お花代を包む際には、端数を避けた金額にするのが一般的なマナーとされています。

偶数の金額は割り切れるため、縁起が良くないとされることもあるため、5,000円や7,000円といった奇数の金額を選ぶと良いでしょう。

お祭りに適した封筒の種類

お花代を包む封筒には適切な種類があり、選び方やマナーが重要です。どのような封筒がふさわしいのかを解説します。

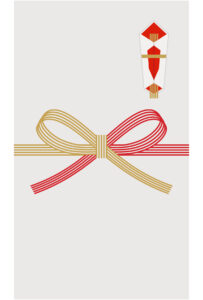

ご祝儀袋の選び方

お祭りのお花代には、ご祝儀袋や金封を使用します。

水引が紅白の蝶結びのものが一般的ですが、地域によっては異なる場合があるので確認しましょう。特に伝統が深い地域では、指定された封筒の種類を使うことが求められる場合もあります。

近年では、よりシンプルなデザインのものを選ぶ傾向もあり、地域の慣習に応じた封筒を選ぶことが重要です。

金封やのし袋の特徴

のし袋には「御花料」や「御神前」といった表書きを用いることが多いです。金封の種類も多岐にわたり、一般的なご祝儀袋から特別な装飾が施されたものまでさまざまです。

水引の種類やデザインにも意味があり、祭りの規模や目的に合わせたものを選ぶことが望ましいでしょう。さらに、地域によっては「奉納」や「祭礼御寄進」など独自の表書きを使うこともあります。

袋のデザインとマナー

シンプルなデザインの封筒が一般的ですが、派手すぎないものを選ぶことが大切です。装飾が控えめなものが適しており、余計な装飾が施されていないものを選ぶのが基本的なマナーです。

特に格式の高い祭りでは、のし袋の紙質や文字のフォントにもこだわることが求められることがあります。また、封筒に記載する名前や金額の書き方も重要であり、正式な書式に従うことで丁寧な印象を与えます。

お花代の書き方

お花代を包む際には、表書きや名前の書き方にも気をつける必要があります。正しい記入方法を知って、失礼のない形で渡しましょう。

表書きの重要性

表書きには「御花料」「御神前」などと記載するのが一般的です。地域の習慣に沿った書き方を確認しましょう。

特に、神社や町内会ごとに表記が異なる場合があり、事前に確認することが大切です。また、文字の書き方にも注意が必要で、毛筆や筆ペンで丁寧に書くことが望まれます。

鉛筆や消せるペンは避け、正式な書体で記載することで、より格式のある印象を与えます。

名前の記載方法

封筒の下部に、寄付する人の名前をフルネームで記載します。世帯を代表する人の名前を書くことが多いですが、家族全員の名前を記載する場合もあります。

企業や団体名で寄付する場合は、代表者の名前とともに会社名を併記するのが一般的です。また、名前の位置も重要で、中央揃えが基本ですが、地域の伝統によっては右寄せや左寄せを推奨する場合もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

水引の意味と選び方

水引は紅白の蝶結びが一般的ですが、特定の宗教に合わせて選ぶことが重要です。仏教系のお祭りでは、黄白の水引が使われることもあり、神道では白赤のものが主流です。

また、水引の本数も意味を持ち、基本的には5本のものが用いられますが、大きな寄付や特別な場面では7本や10本の水引を使用することもあります。

水引の結び方によっても意味が変わるため、地域や慣習を考慮し、適切なものを選びましょう。

お金の入れ方とマナー

封筒にお金を入れる際にも適切な方法があります。お札の向きや中袋の使い方を理解し、きちんと準備しましょう。

お札の準備と工夫

新札を用意し、折り目がつかないようにして封筒に入れると、より丁寧な印象を与えます。新札が用意できない場合は、できるだけ綺麗な紙幣を選び、アイロンを低温でかけて折り目を整える方法もあります。また、お金を入れる際は、金額が奇数になるよう調整すると、縁起が良いとされています。

中袋の使い方

中袋には金額と名前を記載し、封筒の中に入れます。金額は漢数字で記入しましょう。「金参千円」「金壱万円」など、縦書きで書くのが正式なマナーです。

名前を記載する際には、世帯を代表する人の名前を書くことが一般的ですが、家族全員の名前を記載する場合もあります。企業名や団体名で寄付する場合は、代表者の名前を併記するのが適切です。

金封にお金を入れる際の注意点

お札の向きにも気をつけ、表を上にして封筒に入れることがマナーです。

封筒を開けた際に、人物の顔が上向きになるようにすると、より丁寧な印象を与えます。また、お金を入れる順番にも注意し、複数枚入れる場合は新札を一番上にし、揃えて入れることで美しい仕上がりになります。

封筒を閉じる際は、糊付けをせず、軽く折り目をつける程度にすると、受け取る側が開封しやすくなります。

お祭りにおける花代の断り方

地域の風習により、お花代を渡さなくても問題ない場合があります。失礼にならない断り方を学びましょう。

地域のマナーを理解する

花代を渡さない場合でも、地域のマナーに配慮し、丁寧に対応することが重要です。多くの地域では、お祭りの運営を支えるための貴重な寄付として花代が扱われるため、単に断るだけでなく、感謝の意を示しつつ、代わりにできる協力を考えるのが良いでしょう。

断り方の例文

「今回は都合によりお渡しできませんが、来年以降お手伝いさせていただきます」「今年は準備が難しいのですが、お祭り当日は手伝わせていただきます」など、柔らかい表現で伝えましょう。

また、「今回は見送りたいですが、別の形で協力できればと考えています」といった、前向きな姿勢を見せるのも良い印象を与えます。

柔らかい言い回しのポイント

強い拒否ではなく、事情を説明し、感謝の気持ちを伝えることが大切です。

例えば、「お祭りには心から賛同しておりますが、今回は家庭の事情で難しい状況です」と説明すると、相手にも納得してもらいやすくなります。

また、可能であれば、代わりに手伝えることや別の貢献の仕方を提案することで、地域との関係を良好に保つことができます。

お花代の寄付について

お祭りのための寄付にはどのような方法があるのでしょうか。地域や神社への支援の仕方を見ていきます。

地域や神社への支援

お花代は神社や地域のイベント運営の支援となるため、寄付を通じて地域社会へ貢献できます。特に、地域の神社では維持管理の費用として活用されることが多く、伝統行事の継続にも重要な役割を果たします。

こうした寄付は、地域住民同士の結びつきを強めるきっかけにもなり、祭りを盛り上げる原動力ともなっています。

寄付の方法と流れ

神社や町内会を通じて寄付する場合が多く、所定の受付窓口で手続きを行います。直接神社へ訪れて寄付をする方法のほか、町内会の担当者を通じてまとめて寄付を行うケースもあります。

また、最近ではオンラインでの寄付が可能な神社も増えており、遠方からでも支援できる選択肢が広がっています。寄付の方法は地域や神社によって異なるため、事前に確認することが大切です。

寄付を行う際のマナー

無理のない範囲での寄付が望ましく、相場を参考にしながら適切な金額を設定しましょう。寄付の際には、丁寧な態度で感謝の気持ちを伝えることも大切です。

また、金封に「奉納」や「御花料」などの表書きを記入し、正式な形式で渡すことが望ましいとされています。金額については地域の習慣に従い、縁起の良い数字を選ぶと好まれます。

子どもが関わる祭りのお花代

子どもが参加するお祭りでは、お花代の扱いも少し異なります。どのような準備が必要なのかを確認しましょう。

子ども向けのお金の準備

子どもが関わる祭りでは、小額のお花代を用意し、子ども自身に渡させるのも良い経験になります。

特に、小さな子どもでも、お祭りの文化や習慣を学ぶ良い機会となるため、親が説明しながら準備を進めることが大切です。お金を包む際には、ポチ袋などの小さな封筒を使うと扱いやすく、子どもにも分かりやすいでしょう。

また、渡す際には、お金の意味やお祭りへの感謝の気持ちについても一緒に伝えると、より深い学びとなります。

子どもの名前の記載方法

子どもの名前を封筒に記載する場合、保護者の名前と並べて書くことが一般的です。例えば、「田中太郎(親)・田中花子(子)」のように記載することで、主に親が代表していることを示しつつ、子どもも関わっていることが伝わります。

特に地域によっては、子どもの名前だけではなく、保護者の氏名を先に書くことが礼儀とされる場合もあるため、事前に確認すると安心です。

お祝いとしての花代の意義

お祭りの伝統を学ぶ機会として、お花代を通じて地域の文化を知るきっかけになります。お祭りは単なるイベントではなく、地域の結びつきを強める大切な行事です。

子どもがお花代を通じて感謝の気持ちを持ち、地域への関心を深めることで、将来的に祭りの担い手として成長することも期待されます。

また、親子で一緒に準備をすることで、家庭内での会話が増え、お祭りに対する理解もより深まるでしょう。

お祭りの準備と用品

お祭りに参加するために必要な物品や準備することをチェックし、忘れ物のないようにしましょう。

祭りで必要な物品

お祭りでは、衣装、奉納品、供え物など、事前に準備が必要なものが多くあります。

祭りに参加する人の衣装や、神社や神輿に奉納する品々、またお供え物など、それぞれの祭りの規模や形式に合わせて用意するものが異なります。

特に伝統のある祭りでは、細かい決まりがあることも多いため、事前に確認しておくことが重要です。

準備物リストの作成

忘れ物を防ぐため、リストを作成し、早めの準備を心がけましょう。リストには、衣装や小道具、食べ物や飲み物、必要な金封類などを含めておくと便利です。

事前に確認することで、当日のトラブルを避け、スムーズな進行が可能になります。また、祭りごとに用意するものが異なるため、過去のリストを参考にするのも良いでしょう。

町内会との連携

町内会の役員と連携し、役割分担を明確にしてスムーズな運営を目指しましょう。祭りの準備は一人では難しいため、町内会や地域の団体と協力しながら進めることが大切です。

打ち合わせを重ね、誰が何を担当するのかを事前に決めることで、準備が効率的に進みます。また、地域の方々との交流を深める良い機会にもなるため、積極的に参加することをおすすめします。

お祭りの歴史と文化的背景

お祭りには長い歴史と深い文化的な意味があります。その背景を知ることで、より楽しめるようになるでしょう。

お祭りの意義

お祭りは地域の伝統を守る大切な行事であり、神事としての役割も果たしています。祭りは、神様への感謝や豊作祈願、厄除けなどの意味を持つことが多く、地域社会の結束を強める重要な機会でもあります。

また、祭りを通じて人々が集まり、交流を深めることで、世代を超えた文化の継承が行われることも大きな意義の一つです。

地域による伝統の違い

地域ごとに異なる祭りの風習があり、花代の有無や金額も異なります。例えば、一部の地域では、お花代が神社への奉納として扱われる一方で、別の地域では町内会や祭りの運営費として使用されることもあります。

また、祭りの形式や儀式の違いもあり、神輿を担ぐ祭り、踊りを中心とした祭り、火を使う祭りなど、それぞれの土地の歴史や気候に応じた特色を持っています。

こうした違いを知ることで、祭りの奥深さをより理解できるでしょう。

お花代の起源

お花代は、古くから神社の祭礼費用として使われてきた習慣が起源とされています。かつては、村や町の住民がそれぞれ寄付を集め、神社や祭りの費用を補うことが一般的でした。

お花代という名称も、神社に花を供える風習から派生したと考えられており、神事の中での重要な一要素として位置付けられています。

現在では、お花代が地域活動の資金として活用されるケースも多く、伝統を維持しつつ現代の社会に適応した形で受け継がれています。

まとめ

お祭りのお花代は、地域の文化や伝統を支える大切な役割を果たしています。

封筒の選び方や書き方、お金の入れ方を正しく理解し、マナーを守りながら祭りを楽しみましょう。また、お花代を通じて地域社会への貢献や世代間のつながりを深めることもできます。

お祭りの意義や背景を理解し、適切な形式でお花代を準備することで、より有意義な祭りの体験ができるでしょう。

地域ごとの伝統を尊重しながら、気持ちのこもったお花代を用意し、皆でお祭りを盛り上げていきましょう。是非参考にしてみてくださいね。