「川」と「河」、同じように聞こえるこの2つの言葉に、どんな違いがあるのか気になったことはありませんか?

この記事では、漢字の由来から実際の使われ方、自然環境や文化、生活との関わりまでを幅広く解説しています。具体的な例を通じて、単なる知識ではなく日常に役立つ実用的な理解が深まります。

「川」と「河」の違いを知ることで、文章表現にも一味違った深みが加わるはず。ぜひ最後まで読み進めてみてください。

川と河の違いとは

「川」と「河」の違いをしっかり理解することで、日常の会話や文章表現にも深みが出ます。このセクションでは、それぞれの言葉が持つ意味や成り立ちの違いを、やさしく解説します。

川と河の基本的な定義

「川」と「河」は、いずれも水が流れる自然の流路を指す漢字ですが、その使われ方や受け取られ方には微妙な違いがあります。

日本語において「川」は日常生活でもよく目にする表記で、小規模な流れや親しみやすさを感じさせる言葉です。

たとえば「田んぼのそばを流れる川」や「小川」など、私たちの生活に密着した印象があります。一方、「河」は比較的大きな水の流れを連想させ、壮大で力強いイメージを持つことが多いのが特徴です。

特に、中国語からの影響が色濃い地名や文献で使われやすく、「黄河」や「淮河」などに見られるように、規模の大きな河川に対して使用される傾向があります。

さらに「河」は歴史や地理的背景と結びついて使われることもあり、より格式や伝統を意識した場面で選ばれることもあります。

日本語における使い分け

日本では「川」という表記が主に使われており、日常会話や地名、さらには学校教育の現場などでも広く浸透しています。

たとえば、「多摩川」「隅田川」などのように、多くの地名に「川」が使用されており、地域の人々にも馴染み深い存在となっています。

また、小中学校の教科書などでも基本的には「川」の表記が採用されており、子どもたちにとって最初に触れる水辺の表現は「川」であることが多いです。

一方で、「河」という漢字は、より規模の大きな河川や歴史的・文学的な文脈で見られることが多く、日常的というよりはやや格式を感じさせる使われ方をしています。

特に「黄河」や「長江」といった中国の大河に関しては、地名や学術的な記述の中で「河」が使用されることが一般的です。こうした使い分けには、文化的な背景や言葉に込められたイメージの違いが反映されています。

漢字の由来と意味

「川」は細く流れる様子を象徴的に表した象形文字であり、三本の線が水の流れを模していると言われています。

この形からもわかるように、比較的小さな流れや細く連なる水流を表現するために用いられてきました。

視覚的にも「川」という漢字はシンプルで親しみやすく、自然の一部としての水の存在をイメージしやすい字形となっています。

一方、「河」という字は、「可」という音を表す部分と「水」の意味を持つ部首から成り立っており、より広がりのある大きな流れを象徴しています。

この漢字は、もともと中国で大きな川を表すために使われ始め、日本にもそのままの形で取り入れられました。

多くの場合、『河』という表現には、伝統やスケールの大きさ、歴史的な重みがにじんでおり、特定の地名や文学的な文脈で使用されることが一般的です。

このように、漢字一文字にも水の流れに対する人々の感性や価値観が色濃く反映されていることがわかります。

川と河の地形的違い

流れる場所によって「川」と「河」にはどんな違いが生まれるのでしょうか?ここでは、山地や平地といった地形との関係を中心に解説していきます。

山地と川の関係

山地では雨が降るとすぐに水が流れ出し、小さな川が形成されやすくなります。これらの川は、斜面を勢いよく流れ下るため、急流になることが多く、岩場や滝といった急峻な地形が随所に見られるのが特徴です。

また、山間部では土壌が薄く、水が地中にしみこみにくいため、降雨後すぐに表面を流れる水が集まって川となりやすい傾向があります。

山の起伏が激しいことで、川の流れにも変化が生まれ、浸食作用が進んで谷を削り、独特の地形を形成します。こうした環境は、生物の生息にも影響を与え、多様な動植物が適応した生態系が発達しています。

平地と河の関係

平地では広くなだらかな地形により、水の流れは自然と緩やかになっていきます。このような地形では、水が急いで流れる必要がないため、川幅が広がり、水量も安定しやすくなります。

その結果として、ゆったりとした流れを持つ「河」が形成され、大河や運河のように長く広がる水路が発達する傾向があります。

また、平地は農業や都市開発が進んでいる場所が多いため、こうした河は灌漑や生活用水、さらには交通・物流のインフラとしても重要な役割を担っています。

さらに、河の周辺には自然堤防や氾濫原などの地形も見られ、洪水対策や治水事業の対象としても注目されています。

流れの傾斜

「川」は傾斜の急な上流域に多く見られます。これは、山間部を源流とすることが多く、標高差が大きいため、短い距離でも急激に流れ落ちる特徴があります。

そのため、水の勢いが強く、渓谷や滝などの険しい地形とともに存在することが多くなります。一方で、「河」は傾斜が緩やかな下流域に見られる傾向があり、流れも比較的穏やかで広がりがあります。

こうした地形では川幅が広がり、水量も豊富になりやすく、流域も平野部に広がることから、人々の生活圏と密接に関わるようになります。流れの傾斜の違いは、川や河の役割や利用のされ方にも大きく影響を与えています。

川と河の流れについて

流れの速さや広がり方には、川と河で大きな違いがあります。この章では、それぞれの水の動き方や環境との関係を見ていきましょう。

水流の違い

一般に「川」は山間部から短く流れる傾向があり、急流が多く見られるのが特徴です。

これに対して「河」は、主に平野部をゆったりとしたペースで長く流れ続ける、規模の大きな水路を指すことが多いです。

そのため、「川」は流速が速く、岩や石が多く見られる一方で、「河」は川幅も広く、流れも比較的穏やかで、周囲に広がる湿地や水田とも密接に関わることがあります。

流域と流れの関係

川や河の流れは、流域の地形や降水量によって大きく左右されます。山間部では土地が狭く傾斜が急なため、流れも速くて力強くなりやすい傾向があります。

反対に、平地では流域の幅が広くなり、傾斜も緩やかになるため、水の流れは次第に落ち着き、ゆっくりとしたものになります。

これにより、川と河それぞれの特徴が生まれ、自然環境にも影響を与えます。

河口の特徴

河口とは、川や河が海や湖に注ぎ込む地点を指します。この場所では、川の流れが減速し、上流から運ばれてきた泥や砂が徐々に沈殿して堆積します。

こうして形成される三角州は、土地としても利用される一方で、多種多様な生物が生息する豊かな生態系の場でもあります。

さらに、潮の干満や塩分濃度の変化なども影響し合い、独特の自然環境が見られることも特徴のひとつです。

川と河の具体的な例

実際にどんな名前の川や河があるのか、日本と中国の例を取り上げながら違いをより身近に感じられるよう紹介します。

日本の川と河の特徴

日本の川は山がちな地形のため、短くて急な流れが特徴です。山間部から一気に海まで流れるケースが多く、距離が短くても流れの速さは非常に強くなります。

「多摩川」「荒川」など、日常でよく目にする名称には「川」が使われていますが、これらは都市部でもよく知られており、地域の防災や水資源の管理にも深く関わっています。

また、川の上流では水がきれいなため、鮎やヤマメなどの淡水魚が豊富に見られるのも日本の川の特徴です。

中国における川と河

中国では「河」がよく使われ、「黄河(こうが)」「淮河(わいが)」などが有名です。これらの河川は、中国文明の発祥地ともいえる存在であり、長い歴史の中で文化や経済の中心となってきました。

一方「江」はより広く、長く流れる川に使われ、「長江(ちょうこう)」が代表例です。長江はアジア最長の川であり、流域の面積も広く、多くの都市や農地に水を供給しています。

このように「河」と「江」は、中国における河川の重要な区分であり、それぞれが異なる役割を担っています。

代表的な川と河のリスト

- 日本:利根川(関東地方最大の流域を誇る)、信濃川(日本最長の川で新潟まで流れる)、石狩川(北海道を代表する大河)

- 中国:黄河(中国北部の大動脈)、長江(アジア最長で経済活動の中心)、淮河(長江と黄河の中間に位置し農業が盛んな地域を流れる)

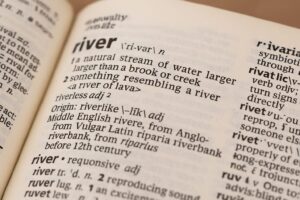

川と河の英語表記

英語では「川」も「河」も同じように訳されることが多いですが、ニュアンスの違いや使い分けについても知っておくと便利です。

英語での川と河の違い

英語では、どちらも基本的に「river」と訳され、特に使い分けはされません。ただし、規模によって「stream(小川)」「brook(小流)」なども使われます。

川と河の言い換え表現

日本語では「せせらぎ」「清流」「用水」など、情緒や機能に応じた言い換えが多くあります。

国による表記の違い

日本語と中国語では、「川」と「河」の使い分けに文化的背景があります。英語ではこのような区別は薄く、主に名称に依存します。

川と河の生活における重要性

私たちの暮らしの中で、川や河は欠かせない存在です。このセクションでは、生活とのかかわりや利用方法について見ていきます。

人々の生活と川

昔から川は生活用水、農業用水、交通路として利用され、集落は川沿いに形成されることが多くあります。

特に水の確保が難しかった時代には、川の存在は命をつなぐ重要な資源として重視されていました。

また、川は季節の変化や自然災害とも深く関わっており、氾濫を防ぐための堤防や用水路の整備も、地域の発展に不可欠な取り組みでした。

河に依存する地域社会

特に大河に依存する地域では、河川の氾濫や渇水が生活に直結するため、水資源の管理が重要視されています。

これらの地域では、水利権や灌漑施設の整備、堤防の強化などが長年にわたって行われており、河川と共存するための知恵と工夫が積み重ねられてきました。

水資源としての役割

川や河は淡水供給の源であり、工業や農業にも欠かせない存在です。上水道や灌漑、工場での冷却水など幅広い用途に利用されており、その存在は現代のインフラにも深く組み込まれています。

さらに、水力発電などのエネルギー源としても活用されており、持続可能な社会づくりにも大きな役割を果たしています。

川と河の歴史的背景

川や河は、古くから人間の営みと深く関わってきました。日本と中国、それぞれの歴史の中での役割を紹介します。

日本の川の歴史

古代日本では川を中心に稲作が行われ、国づくりや交通の要となりました。

川の存在は集落の立地や政治の形成にも深く関わっており、古代から人々の暮らしを支える基盤となってきました。

さらに、川は文化や信仰にも大きな影響を与えており、季節の行事や祭り、神事など、地域ごとの文化と密接に結びついています。

中国の河とその歴史

黄河や長江は中国文明発祥の地であり、古代から人々の生活と切り離せない存在でした。

これらの大河は農耕文化を育み、都市の発展を促してきたと同時に、洪水や治水の歴史が国家の発展と深く関わってきました。

特に黄河は「中国の母なる川」とも呼ばれ、多くの神話や歴史的事件の舞台にもなっています。

川と河にまつわる伝説

日本では天の川伝説や龍神信仰、中国では黄河文明や伝説の治水王・禹にまつわる話などが語り継がれています。

こうした伝説や神話は、川や河を単なる自然現象ではなく、特別な力を持つ神聖な存在としてとらえる文化を形成してきました。

現代でも夏の七夕行事や水神祭などを通じて、これらの物語は人々の心に生き続けています。

川と河の文化的側面

地名や文学、神話など、川や河は文化の中にも色濃く登場します。その表現や意味を探ってみましょう。

地名に見る川と河の特徴

「川崎」「荒川」「河内」など、地名に「川」や「河」が使われることは多く、その地の地形や歴史と深く関係しています。

これらの地名は、かつてその地域に川や河が流れていた証であり、地形的条件や水の利用状況を示す手がかりにもなります。

また、地名に使われる漢字には、その土地に住む人々の自然観や信仰も反映されており、地域文化を読み解く上で重要なヒントとなることもあります。

文献や詩における表現

川や河は文学や詩においても象徴的な存在で、「川の流れのように」など人の感情や時間の流れを表す比喩としても使われます。

特に日本文学では、季節や人生の儚さを表現する際に川が登場することが多く、詩や俳句に繰り返し現れます。

一方、中国の古典詩でも「河」は壮大なスケールで語られ、歴史や自然を背景にした叙事的な表現に使われることが少なくありません。

川と河の神話

神話では、川の神や河の精霊が登場し、水の持つ力や清めの意味が語られます。

日本神話では、水神や龍神が雨や豊作を司る存在として描かれ、中国神話では、河の流れを制御する英雄が登場することもあります。

これらの神話は、自然への畏敬の念と、人間が水とどう共存してきたかを象徴的に示しており、現代においても祭りや信仰の中で息づいています。

川と河の生態系

水辺にはたくさんの生き物が暮らしています。川と河に見られる生態系の特徴や、人との関わりについて解説します。

川に生息する生物

山地の川ではイワナやヤマメ、平野部ではアユやコイなど多様な魚類が見られます。これらの魚はそれぞれ異なる水温や流速、水質に適応しており、生息環境によって種類が大きく変わります。

たとえば、冷たく清らかな水を好むイワナは上流域に多く見られ、下流にいくほどアユやコイのように比較的水質変化に強い種が中心になります。

こうした川の多様性は、地域の生態系に豊かさをもたらしています。

河の流域の生態系

広い河川流域では、水鳥や哺乳類、昆虫などが共存し、複雑で豊かな生態系が形成されています。

湿地帯や河原には、四季折々に多様な動植物が姿を現し、渡り鳥の中継地としても重要な役割を果たします。

また、流域の植生が多様なことから、生物同士のつながりも複雑で、豊かな自然環境を支える基盤となっています。

人間活動と生態系への影響

ダム建設や水質汚染などの影響で、川や河の生態系は変化しており、保全活動の重要性が高まっています。

特に、川の流れが人工的に制御されることで、魚の遡上が妨げられたり、川底の環境が変化して生物の生息環境が失われる例もあります。

このような影響を軽減するために、魚道の設置や水質改善への取り組みが各地で進められています。

まとめ

「川」と「河」は、どちらも水の流れを指す言葉ですが、その使われ方や背景には深い意味が込められています。

この記事では、漢字の成り立ちから地形・歴史・文化・生態系まで多角的に違いを解説してきました。日常生活の中で見過ごしがちな言葉の違いも、知っておくことで視点が広がり、文章表現や地域理解にも役立ちます。

「川」と「河」の違いを知ることは、言葉を大切に使う第一歩です。ぜひ今後の生活や学びに役立ててみてくださいね。