文章の中でふと目にする「※」や「*」。なんとなく使ってはいるけれど、実際にどんな意味を持ち、どう使い分けるべきかをきちんと理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。

米印は日本語独自の文化に根付いた記号で、学校の配布物や商品ラベルなどで注意を促す役割を果たします。一方、アスタリスクは国際的に通用する記号として、脚注やプログラミングなど多様な場面で利用されています。

本記事では、米印とアスタリスクの違いや特徴、具体的な使い方から入力方法まで幅広く解説します。読み終える頃には「なるほど!」と納得し、文書やメールをより分かりやすく仕上げるヒントが見つかるはずです。

米印(※)とアスタリスク(*)の基本

文章でよく目にする「※」や「*」。なんとなく使っているけれど、その正体や違いを知るともっと便利に活用できます。

米印の意味と由来(こめじるしの読み方も解説)

米印(※)は「こめじるし」と読み、漢字の「米」の形に似ていることからこの名前がつきました。日本独自の記号で、特に注意や補足を示す際に使われます。

学校のお便りや商品ラベルなど、日常生活で頻繁に目にする記号です。例えば「※提出期限は明日までです」といった形で注意喚起に用いられます。

アスタリスクの意味と語源(英語表現“asterisk”)

アスタリスク(*)は英語で“asterisk”と呼ばれ、ギリシャ語の「小さな星(asteriskos)」に由来します。

補足や脚注を示すほか、プログラミングや検索機能で特別な意味を持つ記号として広く使われています。文章では「*条件により異なります」などといった形で補足情報を伝える際に多用されます。

米印(※)とアスタリスク(*)の違い

似ているけれど実は役割や使われる場面が異なる両者。その違いを整理してみましょう。

見た目と役割の違い

米印は複雑な形で日本語文書に馴染みやすい一方、アスタリスクはシンプルで国際的に通用します。米印は紙媒体や印刷物、アスタリスクはデジタル文書や国際的な資料でよく使われます。

例えば、学校のプリントでは米印が、ソフトウェアの利用規約ではアスタリスクが用いられることが多いです。

また、米印はデザイン的にも注意を引きやすく、パンフレットや告知ポスターなどでも頻繁に見られます。逆にアスタリスクは、コンピュータのプログラムコードや検索ワードのワイルドカードなど技術的な分野でも重宝され、文章だけでなくシステムやツールの中でも多彩に機能します。

両者はそれぞれの環境や目的に応じて最適な場面で活躍しているといえるでしょう。

日本語文書での米印の使い方

学校配布物の注意書きや商品の但し書きなど、日本語の文脈では米印が自然に使われます。

例えば「※開封後はお早めにお召し上がりください」や「※予定は変更になる場合があります」といった形で注意を明示します。

さらに契約書や利用規約、役所からの通知文書などフォーマルな書き物でもよく利用され、重要な情報や補足を一目で伝える役割を担っています。

新聞や雑誌でも脚注的に利用されることがあり、文章に奥行きを与える工夫としても活用されます。

このように米印は、日常的な配布物からビジネス文書、さらには出版物に至るまで幅広い場面で使われており、日本語特有の注意や補足を的確に示すツールとして定着しています。

英語・国際文書でのアスタリスクの使い方

英語圏では補足や脚注にアスタリスクを用いるのが一般的です。

研究論文の脚注やマニュアルの説明補足に「*See Appendix A」のような形で使われます。国際的に利用される文章では必須の記号といえます。

さらに、契約書や学術出版物においては著者情報や注意書きにアスタリスクが用いられることも多く、国際的な規範として広く浸透しています。ウェブページやソフトウェアの利用規約では「*Conditions apply」のような書き方で頻出し、読者に重要な補足を端的に伝える手段となっています。

プログラムコードや統計資料においても特記事項を示すために使用されるなど、英語圏では場面を問わず汎用性が高く、読み手の理解を助ける有効なツールとして定着しています。

あわせて読みたい

米印そのものの意味や成り立ち、具体的な使い方や入力方法をもっと詳しく知りたい方は、こちらの総合ガイドも参考になります。

ビジネス文書での活用例や注釈・脚注での使い方まで、やさしく丁寧に解説しています。

具体的な使い方のシーン

どんな場面でどちらを使うのが自然なのか、実例を見るとイメージしやすくなります。

日常会話や文章での例文

「今日は雨でした※実は午後には晴れました」や「今週は忙しかった*でも充実していました」のように、会話文やSNS投稿で補足を伝える場面でも自然に使えます。雑談の中で意外な情報を補足する感覚で使うと親しみやすさが増します。

さらに、「※明日は友達と会う予定です。*ただし時間は未定」といった形で複数の注釈を加えることも可能です。

SNSの投稿でも「今日は仕事が大変だった*会議が3つも重なった!」のように具体的な状況説明を添えることで、読み手に臨場感を伝えられます。

また、短文に補足を足すことで文章にメリハリがつき、コミュニケーションを円滑にする効果も期待できます。こうした小さな工夫は、日常の文章をより生き生きとした表現に変える助けになります。

ビジネスメールでの使い方(実用例つき)

「※本日の会議は10時開始に変更となりました」「*添付資料をご確認ください」「※出張費の精算は今週中にお願いいたします」のように、注意点や補足を強調する際に便利です。

メールの冒頭や末尾に記載することで、相手が見落としにくくなります。さらに、社内連絡やクライアント向けの資料送付時に「※ファイルのサイズが大きいためダウンロードに時間がかかる場合があります」や「*内容は一部変更になる可能性があります」と付け加えることで、誤解や行き違いを防げます。

また、複数の注釈を段階的に加えることで、メール全体の読みやすさが向上し、相手に配慮した丁寧な印象を与える効果も期待できます。このように、米印やアスタリスクを適切に使うことで、ビジネスコミュニケーションの質を高め、スムーズなやり取りを実現できます。

注意書き・商品パッケージでの米印の使用例

食品パッケージに「※一部に小麦を含みます」「※電子レンジ加熱不可」と表記することで、消費者に注意を促す例が多く見られます。

また、家電製品のマニュアルでは「※必ず電源を切ってから清掃してください」といった形で安全を伝える際にも使われます。

さらに、医薬品の説明書や化粧品のパッケージなどでも「※使用上の注意をよく読んでください」といった表記があり、利用者に正しい使用方法を徹底させる目的で活用されています。

加えて、イベントチラシやキャンペーン告知でも「※先着順です」「※割引は本日限り」といった形で条件や例外を強調するために用いられます。

こうした多様な利用例は、米印が日常生活から専門的な場面まで幅広く浸透し、読み手に重要な情報を確実に伝えるための有効な記号であることを示しています。

脚注・補足説明でのアスタリスクの使用例

「このサービスは無料です*ただし一部機能は有料となります」「この統計データは*2024年時点のものです」といったように本文に補足を加える際に用いられます。

雑誌記事やウェブ記事で、本文を妨げずに情報を追加できるのが強みです。さらに、学術論文では研究条件や測定方法を補足する注記としても頻繁に使われ、「*検証は限定的条件下で行われた」と記すことでデータの信頼性を正しく伝えることができます。

報告書や調査資料でも「*集計対象は20歳以上」といった形で補足を記すことがあり、読者に前提条件を理解させるのに役立ちます。

加えて、ブログや商品レビュー記事では本文中の言葉にアスタリスクを添えて脚注で補足を入れることで、文章のテンポを崩さずに詳細を伝える工夫として活用されます。

このようにアスタリスクは、読みやすさと情報の正確性を両立させる便利なツールとして幅広いジャンルで重宝されています。

米印とアスタリスクの使い分けのコツ

両方を知っていても、どの場面で使うべきか迷いがち。実践的なポイントを押さえておきましょう。

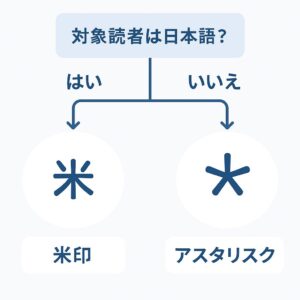

混同しやすい場面と正しい判断ポイント

日本語中心の文書=米印、国際的な文書やデジタル利用=アスタリスク、というように対象読者や媒体によって使い分けるのが基本です。

例えば、学校のお便りには米印を、英文契約書やプログラミングコードではアスタリスクを選ぶと適切です。

さらに、マーケティング資料や商品説明ページでは日本語ユーザー向けには米印を、海外展開用の資料ではアスタリスクを活用するなど、読者の背景に合わせた柔軟な判断が求められます。

会議資料や社内マニュアルなどでも、混在させずに統一ルールを設けることで、読み手が迷わず理解できるようになります。

このように、対象読者や用途を意識した選択が、誤解を防ぎ文章全体の完成度を高めるポイントとなります。

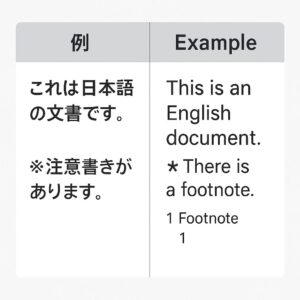

脚注や補足をわかりやすくする表記ルール

複数の補足がある場合は「※1」「※2」や「*1」「*2」と番号をつけると読みやすさが増します。学術論文や説明資料では「*1 本調査は2023年に実施」などと細かく記載することで誤解を防ぎます。

さらに、注釈を本文の直後ではなく段落末やページ下部にまとめると読みやすさが向上し、全体の流れもスムーズになります。加えて、脚注番号を統一した位置に配置したり、注釈部分のフォントサイズをやや小さくすることで本文との区別が明確になります。

色を変えたり太字にするなどデザイン面での工夫も有効で、読者の目線を自然に誘導する効果が期待できます。このように、表記ルールを整えることで読み手の負担を減らし、情報が正確に伝わるようになります。

誤解を防ぐための注意事項

米印とアスタリスクを同じページで混在させると読者が混乱する場合があります。どちらかに統一すると安心です。

特にプレゼン資料や広告チラシのように情報量が多い場合は、記号ルールを事前に決めておくと見やすさが保てます。

さらに、複数人で作成するドキュメントではチーム内で統一ルールを共有しておくことが重要です。そうすることで、表記揺れや読み手の混乱を防ぎ、全体として統一感のある仕上がりになります。

また、注釈を色分けしたり配置を統一するなど、デザイン上の工夫を取り入れると視認性が高まり、誤読を防ぐ効果も期待できます。

米印・アスタリスクの入力方法

入力の仕方を知っておくと、パソコンでもスマホでもスムーズに使いこなせます。

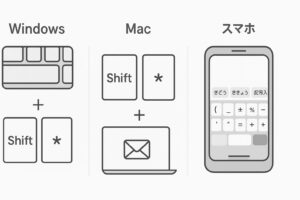

パソコン(Windows・Mac)での入力手順

米印はIMEパッドや文字コード(U+203B)から入力可能です。「こめじるし」と入力して変換する方法もあります。

さらに、入力環境によっては手書き入力ツールを使って呼び出すこともできるので、特殊記号に慣れていない人でも安心です。アスタリスクは「Shift + 8」で簡単に入力でき、ExcelやWordなどあらゆるソフトで共通して利用できます。

加えて、プログラミング環境や数式入力でも同じ操作で使用できるため、初心者から専門家まで幅広いユーザーに馴染みやすい記号といえます。

両者ともショートカットを覚えておくと作業効率が上がり、資料作成や文章入力の際にストレスなく扱えるでしょう。

スマホでの入力方法

スマホの日本語入力では「こめじるし」と打つと変換候補に「※」が表示されます。アスタリスクは記号入力から「*」を選択できます。LINEやSNS投稿でも同じように入力可能で、使い方は直感的です。

さらに、フリック入力を利用して記号一覧を開けば簡単に呼び出せるため、慣れていない人でも迷わず入力できます。iOSとAndroidの両方で基本的な操作は共通しており、どちらの環境でも直感的に扱えるのが特徴です。

また、SNSやチャットアプリでは定型文登録をしておくと素早く挿入でき、ビジネス文書作成アプリでも同じ方法で活用できます。こうした入力方法を知っておくと、日常から仕事まで幅広いシーンで便利に使い分けることができます。

文字コードやIMEを使った入力方法

米印はUnicode「U+203B」で呼び出し可能。環境によって変換候補に出ない場合でも、文字コード入力で確実に使えます。

さらにIMEパッドや手書き入力を利用して直接呼び出すこともでき、特殊記号に慣れていない人にとっても便利です。

アスタリスクもUnicode「U+002A」に対応しており、異なる端末間で表示が崩れる心配は少ないです。また、システムやフォントによって微妙にデザインが異なる場合がありますが、基本的には共通仕様に準拠しているため安心して使えます。

文書を複数の環境で共有する場合には、このような文字コード指定を知っておくことでトラブルを回避しやすくなります。

英語表現との違い

日本語特有の米印と、国際的に通じるアスタリスク。違いを知ることで翻訳や国際的なやり取りに役立ちます。

米印の英訳と海外での認識

米印に明確な英訳はなく、日本独自の記号とされます。翻訳時にはアスタリスクや番号に置き換えるのが一般的です。

海外の読者に向けた資料で米印をそのまま使うと意味が通じにくいので注意が必要です。さらに、英語圏では米印という発想自体が存在しないため、注釈があることを理解してもらうには慣例的なアスタリスクや番号形式での置き換えが欠かせません。

国際的な会議資料や多言語のパンフレットなどでも、米印がそのまま残っていると読み手が混乱する可能性があるため、翻訳時に配慮することが大切です。

アスタリスクの国際的な活用シーン

研究論文、プログラミング、契約書、ウェブサイトの利用規約など、国際的に幅広い場面で利用されています。

例えば論文の脚注に「*Corresponding Author」と記載する例はよく見られます。さらに、ソフトウェアのマニュアルやオンラインヘルプでも「*Note」や「*Important」といった形で補足を強調するために活用されます。

金融や法律分野の資料では特記事項や例外条項を示すために使われ、読み手に誤解を与えないよう正確に伝える手段となっています。

また、統計データや研究レポートでは表やグラフの下に「*数値は推計値」と記載するケースも多く、データの前提条件を明示する重要な役割を担っています。

このようにアスタリスクは国際的な文脈で非常に汎用性が高く、専門的な分野から日常的な文書まで幅広く定着している記号です。

翻訳や国際文書での置き換え方

日本語文書の米印を英語に翻訳する際には、アスタリスクや番号付き脚注に置き換えると自然に伝わります。

例えば「※写真はイメージです」は「*Photo is for illustrative purposes only」とするのが適切です。

さらに、契約書やマニュアルなど正式な文書の場合は、番号付き脚注やアルファベット記号に置き換えることも一般的です。これにより、国際的な読者にも直感的に補足の意味が伝わりやすくなります。

また、多言語対応の資料では、米印を残すのではなく翻訳先の言語で慣習的に用いられる記号に置き換えることで、読み手の混乱を防ぎ全体の理解度を高める効果があります。

Q&Aでよくある疑問

日常でよく出てくる「これってどう使うの?」という疑問をQ&A形式でまとめました。

Q1:米印とアスタリスクは同じ意味ですか?

A:どちらも補足や注釈を示しますが、米印は日本語文書中心、アスタリスクは国際的に広く使われる点で違いがあります。

Q2:ビジネスメールではどちらを使うべき?

A:日本語だけのメールでは米印が自然ですが、英語を含む国際的なやり取りではアスタリスクの方が無難です。

Q3:複数の補足を入れる場合は?

A:「※1」「※2」や「*1」「*2」と番号をつけると誤解が少なくなります。同じ文書内ではどちらかに統一しましょう。

Q4:米印は英語に翻訳できますか?

A:米印は日本特有の記号のため直接の英訳はありません。翻訳時はアスタリスクや番号で置き換えるのが一般的です。

まとめ

米印(※)とアスタリスク(*)は、一見似た役割を持ちながらも、日本語と国際的な文書での立ち位置が大きく異なる記号です。

米印は学校の配布物や商品パッケージなど、日本語に根付いた場面で活躍し、注意喚起や補足を直感的に伝える役割を果たします。

一方、アスタリスクは英語文書やプログラミング、ビジネス資料など幅広い分野で国際的に利用され、汎用性の高さが特徴です。使い分けのコツを押さえ、具体例を参考にすることで、読み手に伝わりやすく整った文章を作ることができます。

日常会話やビジネスメールにも応用できるため、活用の幅はとても広いでしょう。文章をより分かりやすくする小さな工夫として、ぜひ参考にしてみてくださいね。