孤独を感じるとき、私たちはどこにその気持ちを預ければよいのでしょうか。誰にも気づかれず、ただ咳をするだけの瞬間に、深く静かな寂しさが潜んでいることがあります。

「咳をしても一人」という一句は、そんな孤独の本質を見事に表現した名句です。本記事では、その意味をたどりながら、俳人たちの思いや現代とのつながりをやさしく読み解いていきます。

言葉の奥に広がる孤独の美しさを、一緒に感じてみませんか?

「咳をしても一人」の意味とは?

この一句がどんな背景で生まれたのかをひも解きながら、孤独に込められた深い心情を読み解いていきましょう。

言葉の背景にある孤独の心情

「咳をしても一人」という一句は、尾崎放哉(おざき ほうさい)による自由律俳句の代表作です。

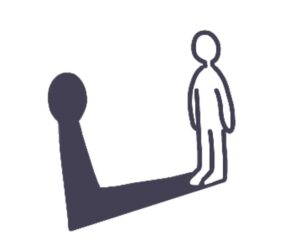

この一句から伝わってくるのは、ただの孤独ではなく、誰にも気づかれない存在であることへの寂しさと、それを受け入れて生きていく覚悟のような静かな決意です。咳という小さな動作さえ、誰にも反応されずに過ぎていく日常。

例えば、誰かの気配を期待することもなく、ただひっそりと自分の存在が消えていくような感覚。その情景が、深く静かな孤独感を際立たせると同時に、人間の存在そのものの儚さをも映し出しているように思えます。

正岡子規と尾崎放哉の影響

尾崎放哉は正岡子規の思想を受け継ぎながらも、自身の経験と感性をもとに俳句を自由に表現しました。正岡子規が俳句の革新を試みた一方で、尾崎放哉はさらに形式から解放された句を追求しました。

子規は「写生」を重視し、自然や現実をありのままに詠むことを目指しましたが、放哉はそれにとどまらず、自身の内面の孤独や葛藤を句に込めたのです。

「咳をしても一人」は、その自由さの象徴であると同時に、形式からの解放と内面世界の表出という二つの視点を体現する一句だと言えるでしょう。

俳句に見る独特の表現方法

俳句は限られた言葉で感情を伝える芸術です。わずか17音という制約の中で、自然や感情、人生の一瞬を切り取るその手法は、日本独自の美意識を感じさせます。

その中でも自由律俳句は、定型の縛りを超えて、より生々しく心情を映し出すことができます。季語や五七五にとらわれないことで、より自由な視点で物事を見つめ、自分だけの言葉で表現する余地が生まれます。

短いながらも余白のある言葉は、読み手に多くを想像させ、静かに心の奥に響く力があります。

現代における「咳をしても一人」のパロディ

昔の名句が、現代ならではの感覚と結びつくことで生まれる“新しい俳句の形”をご紹介します。

スマホ時代の孤独感と俳句

現代ではSNSでつながっているはずなのに、ふと感じる孤独感があります。見かけ上は誰かとつながっているように見えても、心の奥底では理解されていないと感じることが少なくありません。

「通知が来ても誰もいない」「いいねの数だけ虚しさが増す」「既読ついても返事はこない」といった現代版のパロディ俳句が、共感を呼ぶのはそのためです。

こうした句には、見えない距離や言葉の裏にある感情がにじみ出ており、今を生きる私たちのリアルな心情が詰まっています。

スマホという便利な道具が、逆に孤独を際立たせてしまうという皮肉な側面を、ユーモラスに切り取っているのです。

オンラインコミュニティに見る孤独の表現

デジタル時代のコミュニティでも、孤独は完全には消えません。むしろ、常につながっているはずの環境が、逆に人との距離感を際立たせてしまう場面も増えています。

たとえば、オンライン上で多くのやり取りをしていても、実際には心を開いて話せる相手がいなかったり、自分の言葉が誰にも響かないような感覚に陥ることがあります。

こうした状況は、現代的な孤独の新しい形として注目されています。それを俳句で表現する試みも増えており、短い言葉で今の心情を描き出すスタイルは、SNSとも相性がよく、多くの共感を呼んでいます。

パロディが生み出す新しい感覚

「咳をしてもWi-Fi切れてる」「つぶやいても誰も見てない」「エアドロップしても受け手がいない」など、原作のエッセンスを残しつつユーモラスに描かれるパロディは、現代人の感性にフィットしています。言葉遊びを通して孤独を軽やかに受け入れる手法とも言えるでしょう。

孤独の美学とその魅力

一人でいることの豊かさや、静かに自分と向き合う時間の価値について、やさしく紐解いてみましょう。

孤独を抱える人生の美しさ

一見ネガティブに思える孤独ですが、そこには静かで深い美しさがあります。誰にも邪魔されず、自分自身と向き合う時間は、人生の中でも貴重な瞬間です。

その中で生まれる感情や気づきは、日々の忙しさではなかなか得られない特別なもの。

たとえば、自然の中を一人で歩くときの風の音や、朝の光が部屋に差し込む瞬間の静けさ。そういったささやかな情景の中に、自分だけの価値観や世界観が育まれていきます。

自分を見つめ直すことで、これまで気づけなかった心の奥底にある感情と出会い、本質的な豊かさを感じることができるのです。

山頭火の自由律俳句がもたらす感情

種田山頭火の俳句には、孤独の中ににじむ温かさや、自然との一体感が描かれています。

たとえば「分け入っても分け入っても青い山」といった句には、果てしない旅路とその中にある孤独が静かに込められています。

山頭火は、自らの体験をそのまま句に落とし込むことで、読者に寄り添うような優しさや、孤独にひとり向き合う強さを伝えてくれます。孤独を肯定するような視点は、多くの人の心に響くものがあります。

古典から現代までの孤独の価値観

時代によって孤独の捉え方は変わりますが、本質的な意味は変わりません。かつては隠遁や修行の一環として、静かな環境の中で心を清める手段として受け入れられてきました。

現代では自己成長や内面の探求として、一人でいる時間の重要性が再認識されています。俳句を通じて孤独を表現することで、自分自身の内側と向き合い、個人の価値観を見つめ直すきっかけになります。

俳人たちの言葉に見る孤独思想

俳人たちがどのように孤独と向き合い、それを句に昇華させたのか。その想いに触れてみましょう。

正岡子規と尾崎放哉の比較

正岡子規は病床から自然や日常を見つめ、俳句に昇華しました。一方、尾崎放哉は世俗から離れた中で、自身の存在と向き合いながら句を詠みました。

共通するのは、孤独と向き合う姿勢。それぞれ異なる背景から生まれる表現が、読者に多様な感情をもたらします。

種田山頭火の生涯と俳句

山頭火は放浪の旅の中で俳句を詠みました。形式にとらわれず、歩くこと、見ること、感じることすべてを句に落とし込んだ生き様は、まさに孤独の美学の実践者です。

俳句で表現される心情の深さ

俳句は短いからこそ、言葉の選び方ひとつで心情が大きく変わります。「咳をしても一人」のような句は、その背景や人生を想像させ、読む人の心に長く残る力があります。

「咳をしても一人」を探求する

この一句がどのように評価され、どんな場所や文化と関わってきたのかを探ってみましょう。

教科書での扱いとその理解

この一句は中学校や高校の国語教科書にも掲載されることがあり、孤独を表す文学作品として紹介されます。

生徒たちにとって、身近な表現でありながらも深く考えさせられる句のひとつです。教室でこの句に触れたとき、単なる「寂しさ」ではなく、人とのつながりや存在意義について考えるきっかけになることも多いです。

短い言葉の中に込められた感情の奥深さは、若い感性に新鮮な衝撃を与えることもあります。

小豆島と俳人たちの関わり

尾崎放哉が晩年を過ごした小豆島は、彼の俳句と深く関わりのある場所です。自然に囲まれた環境で詠まれた句には、土地の空気や時間が溶け込んでいます。

島の静けさや素朴な暮らしが、放哉の内面に穏やかな変化をもたらし、句の中に深い余韻と孤独の温もりを加えました。

現在でも小豆島には放哉の足跡をたどることができる場所が多く、俳句ファンにとって聖地とも言える存在です。

言葉と入れものの重要性

「咳をしても一人」のような自由律俳句は、言葉の意味だけでなく、そのリズムや余白、言葉が置かれた「入れもの」も大切です。形に縛られないからこそ、逆に言葉が際立つのです。

句の構成や改行、語の配置といった要素が、読者の心に残る印象を大きく左右します。それはまるで、一枚の絵における余白や陰影のように、見えない部分が意味を強調する役割を果たしているとも言えるでしょう。

俳句の持つ力とその役割

たった17音でここまで心が動かされる…そんな俳句の魅力と影響力について考えてみませんか?

俳句を通して心情を紐解く

俳句は単なる詩ではなく、自分の心を映す鏡のような存在です。日常の小さな気づきや感情を17音に託すことで、自身の心情と向き合う手段になります。

孤独と自由に繋がる言葉の力

短い言葉で思いを伝えるからこそ、そこに込められた感情が際立ちます。孤独を描く俳句には、心の自由や、誰にも縛られない内面の強さがにじんでいます。

作者の理念が詩に与える影響

放哉や山頭火の句には、彼らの生き方そのものが表れています。俳句は彼らにとって、人生哲学を語る手段でもあり、読む人にも深い余韻を与えます。

「咳をしても一人」が映し出す人生

この一句に込められた人生のメッセージとは?孤独と向き合うことの意味を見つめていきます。

孤独を受け入れることで得られるもの

孤独は寂しさと表裏一体ですが、自分自身を深く知る機会でもあります。誰にも頼らず自立する中で、内面から湧き上がる強さや優しさが育まれます。

孤独の時間は、自分の価値観や生き方を見つめ直すチャンスでもあり、他人の声に左右されずに、自分自身とじっくり対話することができる貴重な時間です。

人生の節目と俳句の関連性

大きな転機や喪失の時期に詠まれた俳句には、言葉を超えた想いが込められています。「咳をしても一人」もまた、人生の終焉を前にした人の心情を静かに語っています。

こうした句は、人生の節目に感じる不安や孤独、そして受け入れがたい現実をやさしく包み込むように、読む人の心にそっと寄り添います。

応援と共感の不在による心情

誰かに寄り添ってほしい、共感してほしいという気持ちがあるからこそ、誰にも気づかれない孤独は胸に刺さります。

それでも、俳句として表現することで救われる感情もあるのです。短い句の中に込められた想いは、誰かの心に静かに届き、自分の気持ちを言葉にしてもらえたような安心感を与えてくれることもあります。

自由律俳句の意義と魅力

型にとらわれない自由な表現が、なぜ今も多くの人に響くのか。その魅力を探ります。

自由律と定型俳句の違い

定型俳句は五七五のリズムに従いますが、自由律はその型から解放されています。これにより、より率直な感情やリアルな描写が可能になります。定型はリズムの美しさや季語の配置が重視される一方で、自由律はその瞬間に感じた心情や風景を、もっとダイレクトに表現することができます。

非定型が生む新たな表現

型がないからこそ、句に個性が出やすく、読者もまた自由な解釈ができるのが自由律俳句の魅力です。言葉そのものに込められたエネルギーが、読者の感性を刺激します。固定されたリズムに縛られないからこそ、読み手が自分なりの感じ方で句の世界に入っていける自由さがあり、そこに独自の味わいが生まれます。

自由律俳句の現代的解釈

現代ではSNSで一句を投稿する人も増え、自由律俳句はますます広がりを見せています。日常の一コマを切り取るようなスタイルが、現代人の心に寄り添っているのでしょう。投稿された句が共感を呼び、シェアされることで新しい表現の場が生まれ、俳句が生活の中に自然と溶け込むようになっています。

まとめ:孤独を生きる作者たち

孤独の魅力を再評価する

孤独というとマイナスのイメージを持ちがちですが、俳句を通して見つめ直すと、その奥深さと美しさに気づきます。

作者たちの言葉が残すもの

尾崎放哉や種田山頭火の俳句は、ただの文学作品ではなく、生き方そのもの。彼らの言葉は、現代を生きる私たちにも大切な気づきを与えてくれます。

孤独を理解するためのアプローチ

孤独を感じたとき、ただ寂しいと思うのではなく、そこに意味や価値を見いだす視点を持つことで、心が少し軽くなるかもしれません。俳句はそんな気づきを与えてくれる存在なのです。是非参考にしてみて下さいね。